結婚・結婚準備

神前式で和の花嫁に!神前挙式の基本の「き」

2008/12/18 Thu

昨今、神前式の厳粛さや華やかさ、和装ならではの美しさなどが見直され、芸能人はもとより多くの花嫁たちの指示を集めています。

列席経験がなくても安心して当日を迎えられるように、一日の流れや素朴な疑問、挙式を司る神職さまへのインタビューなどで予習!

神前挙式の基本のき

神前式にまつわる不安は、実際に列席したことがないからイメージできないことが大きな原因。

そこで、ふたりのお支度から挙式が終わるまでの流れを追いながら、神前挙式を大解剖!知っておくといっそう楽しめる豆知識を交えて、わかりやすく紹介します。

神前挙式の1日の流れ

ここでは、神前式の一日の一般的な流れをチェック。神社や会場によって順が異なる場合や、行わない儀式などもありますが、これだけ知っておけば心配なし。

挙式当日は、巫女や介添えがしっかりサポートをしてくれるので、完全に流れを覚える必要はありません。リラックスして臨みましょう。

挙式2時間前

新婦お支度開始(しんぷおしたくかいし)

花嫁支度は基本的に挙式の2時間前から開始。メイクや着付けがしやすいように、脱ぎ着しやすい服装&素肌のままで臨みましょう。持参する和装小物を忘れずに。

挙式1時間前

新郎お支度開始(しんろうおしたくかいし)

新郎のお支度は着付けと簡単なヘアセットのみ、というのがほとんど。1時間前くらいから始まります。ほとんどの会場で、それぞれが別室でお支度をするため、お互いの晴れ姿は、出来上がるまでお楽しみ!となります。持参する和装小物を忘れずに。

挙式30分前

親族集合(しんぞくしゅうごう)

親族受付は、通常挙式の30分前から。親族用の控室に集合します。友人など、親族以外の列席者は挙式開始の5分前に会場に着いていれば大丈夫です。

挙式20分前

親族紹介(しんぞくしょうかい)

親族が集合するころには、新郎新婦のお支度も整います。整ったら控室に移動し、両家の親族紹介を行います。基本的には、両家の代表者(通常、新郎新婦の父親)が親族ひとりひとりの続柄と名前を紹介します。

挙式説明(きょしきせつめい)

引き続き、介添えや会場スタッフによって、挙式の流れについての説明を受けます。ここでは、玉串の扱い方をリハーサルしたり、親族杯の儀についてどのように行われるかを教えていただきます。

挙式(20~30分)

手水の儀・参進(ちょうずのぎ・さんしん)

「手水の儀」は神殿に入る前に、列席者の心身を清めるために行います。

初詣の時に神社で行うのと同じで、まず、右手でヒシャクに水を汲み、1/3ほどの量の水で左手を清め、ヒシャクを持ち替え、1/3ほどの量の水で右手を清めます。

その後、再度右手でヒシャクを持ち、左手の平で残りの水を受け、その水で口を清めます。用意されている懐紙(かいし)で口元、手の水分を軽くふき取って終了。

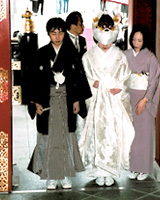

「参進」は雅楽奏者、神職と巫女に導かれ花嫁・花婿と列席者一同が列をなして、神殿へと進むもの。キリスト教式と違って、花嫁は母親のお手引きによって進みます。

入場(にゅうじょう) 巫女や介添えの先導によって、神殿に上がります。神聖な場ですから土足は厳禁。新郎新婦は草履なのでよいのですが、列席者には脱ぎ履きしやすい履き物をおすすめしておくといいでしょう。

巫女や介添えの先導によって、神殿に上がります。神聖な場ですから土足は厳禁。新郎新婦は草履なのでよいのですが、列席者には脱ぎ履きしやすい履き物をおすすめしておくといいでしょう。

神前に向かって右に新郎側、左に新婦側の親族が座ります。神様が祀られているところに近い方から血縁関係の強い順に座ります。

斎主挨拶(さいしゅあいさつ)

斎主(司式をする神職)からの開式の挨拶です。斎主とともに、列席者全員と神前に一礼を。

修祓の儀(しゅばつのぎ)

修祓とは、心身を清めるためのお祓いのこと。斎主によるお祓いを、新郎新婦、列席者全員を厳かに受けます。

祝詞奏上(のりとそうじょう)

斎主がふたりの結婚を神に報告します。永遠の幸せと両家の繁栄を祈りつつ、うやうやしい態度で臨んで。

三献の儀(さんこんのぎ)

俗に言う「三三九度」の儀式。新郎新婦が、小・中・大の三つ重ねの盃で交互にお神酒を飲み交わし、夫婦の永遠の契りを結びます。一盃目は新郎→新婦の順、二盃目は新婦→新郎の順、三盃は新郎→新婦の順で行われます。

いただくときは、最初の2口は盃を口につける程度にして、3口目でいただくようにします。昔から、三や五・七・九の奇数はおめでたい数字とされていることと、酒の語源が「栄え」の意味のほかに邪気を「避け」るの意味があること、さらに、同じ釜で煮炊きした食物を共に飲食することによって非常に強い関係が生ずるという信仰に由来した、実におめでたい儀式なのです。

誓詞奉読(せいしほうどく)

新郎新婦が誓いの言葉を読み上げる儀式。神前で一礼後、新郎が誓いの言葉を読み上げ、最後に氏名を読む。新婦は新郎に続いて自分の名前だけを読み加えます。

慣れないことばもあるので、最低でも一度は練習をして、当日スムーズに読めるように準備をしておきましょう。

指輪の交換(ゆびわのこうかん)

※行わなくてもOK神職が指輪を三方にのせて渡すので、まず、新郎が取り上げて新婦の左手薬指に。次に新婦が新郎の左手薬指に同様にはめます。

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

玉串とは、榊(さかき)の小枝に紙垂(しで)を付けたもので、神と人とを繋ぐ役目をするもの。これを神前に供えることで、神とのつながりを固める意味があります。

作法は、神職から玉串を、右が枝元、左に葉がくるように渡されますから、右手の親指を下に受け、左手の平で支えるように持ちます。

そして、ふたり一緒に玉串案(たまぐしあん)の前まで進み、左手で葉を支えながら、右手の平を返し、玉串を時計回りに半回転させます。こうして玉串の根元をご神前に向けてお供えします。最後に二礼二拍手一礼。

巫女舞(みこまい)

雅楽の演奏に合わせて、巫女が舞を踊ります。

新郎新婦、両家の繁栄を祈った豊栄舞(とよさかのまい)が踊られることが多く、その華麗さは神前式の魅力のひとつといえます。

親族盃の儀(しんぞくはいのぎ)

列席者全員で(代表者のみの場合もあり)盃の御神酒を飲み、親族同士のつながりを固める儀式。

三三九度と同じく、3口でいただきます。飲めない方は飲むフリだけでも大丈夫。

斎主祝辞(さいしゅしゅくじ)

挙式を司った神職からの言祝ぎ。

退場(たいじょう)

斎主、新郎新婦、媒酌人、親族の順で、巫女や介添えの先導によって退出。

挙式後

記念撮影(きねんさつえい)

神殿前やお庭などで、集合写真を撮影します。雨天の場合はスタジオや社殿内での撮影に。

披露宴(ひろうえん)

お色直し後、披露宴へと続きます。

◆こんな儀式も!奥ゆかしい神前挙式のセレモニー

会場や神社によっては、上記の式次第に加えてオリジナルのセレモニーを取り入れているところがあります。それぞれに由来や意味があり、ふたりの永遠の愛を誓うにはピッタリ。奥ゆかしい日本人ならではのセレモニーができる会場を選ぶのも一案かもしれません。

・結び石の儀...白い石に新郎新婦が署名をして、神社へ奉納する儀式。一般に入ることのできない神社内庭聖域に納め、両家の末永いお幸せを祈念してくれるもの。

・花嫁御寮(はなよめごりょう)...挙式前、あるいは挙式後、行列をなして練り歩くこと。「花嫁道中」などともいう。列席者だけではなく、広く第三者から祝福を受けられる。

・水合わせの儀...新郎新婦の互いの実家の水を汲んできて、ひとつの杯に注ぎ合わせ、その水を飲む儀式。別々の水(環境)で育ってきた新郎新婦が、ひとつとなることを意味している。お互いの地元のワインや日本酒などを使うことも。

・縁結びの儀...新郎新婦互いの薬指に、赤いひも(水引)を結び合うこと。運命の赤い糸の伝説になぞらえたもの。

・天の御柱めぐり(あめのみはしらめぐり)...神殿の中央にある御柱を、新郎は左回りに、神父が右回りに回ったのち、誓いの言葉を奉読するもの。出雲神話に登場する大国主(おおくにぬし)と須勢理比売(すせりひめ)が天の御柱をめぐって永遠の愛を誓ったことに由来。また、「古事記」「日本書紀」の伊耶那岐命と伊耶那美命の国生みのエピソードにも由来。

・撤饌の儀(てっせんのぎ)...神前に供えた供え物を下げ閉式を意味する儀式。実際の挙式では、瓶子といわれるお神酒の入った器の蓋を閉めます。

記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

ぐるなびウエディング提供

結納・顔合わせから結婚式、二次会、結婚記念日までサポートするウエディング情報サイトです。

大切な人とこだわりの料理を楽しめる結婚式場探しや各シーン別での会場検索ができます。

【公式サイト】https://wedding.gnavi.co.jp/

結婚式場を探す

エリアから探す