結婚・結婚準備

インテリアにもなるペーパーアイテムを創りあげる!

2017/12/06 Wed

結婚式にお招きするゲストのもとに、いちばん最初に届くウエディングアイテム、招待状。さらに当日ウェルカムスペースからお開きに至るまで、ずっとゲストのそばでゲストを楽しませるサポートをするのがペーパーアイテム。昨今では、写真映えする遊び心や絵心満点のペーパーアイテムを手作りする人もたくさん。SNSやWebサイトにも作り方がたくさん載っているので参考にしてもいいでしょう。今回はそんな、オシャレでゲストをわくわくさせるペーパーアイテム作りのポイントを紹介します。

最終的にどうしたいかを想像した上で、制作をはじめる

ペーパーアイテム、とひと言でいっても以下のようにたくさんの種類があります。

ゲストに「オシャレ!」「結婚式も楽しみね!」と思ってもらえるようなペーパーアイテムを作るには、まず、たくさんのペーパーアイテムを、ひとつの作品として考えることが大切です。どんなに気に入ったり、やってみたいと思ったりしても「招待状はこのデザインで、ハガキはこれ、席札はこっちのデザインで、メニュー表はこっち・・・」などと、あっちもこっちも取り入れようとすると全体的にちぐはぐしてしまい、とてもオシャレとは言いがたいものになってしまいます。たくさんのアイテムがあるからこそ、ひとつひとつ単体でみるのはもちろん、全部を並べてみたときに「やっぱりオシャレ!」と思えるようなデザインにするのが鉄則です。

<結婚式前に必要なペーパーアイテム>

・招待状

├封筒

├案内状

├会場への地図

├返信用ハガキ

└付箋

※このほかにも、二次会の招待状、SAVE the DATE、Timeline、シャトルバスなどがある場合の時刻表など、必要があれば同封します。

<結婚式当日に必要なペーパーアイテム>

・結婚証明書

・席札(エスコートカード)

・メッセージ(サンキュー)カード

・席次表

・メニュー表

・プロフィールブック

・テーブルナンバー

・ポーズカード

<結婚式後に必要なペーパーアイテム>

・結婚報告ハガキ

こんなにたくさんあるアイテムを、トータルでコーディネートするなんてどうしたらいいかわからない!という場合には、以下の手順に合わせて決めてみるといいでしょう。

1,思い描くイメージを具体的なことばにして挙げてみる

まず、Webや雑誌などを見ながら「これ好き!」と思うペーパーアイテムをチェック。それらに共通するキーワードを挙げてみましょう。「ナチュラル」「ガーリー」「レトロ」「上品」「スイート」「シック」「シャープ」「ゴージャス」「キュート」「ラスティック」「エレガント」・・・イメージを具体化することばは挙げたらきりがないほどありますが、きっとあなたにとって「これ!」とフィットすることばはさほど多くないはず。そしてそのことばはきっと、あなたの考える結婚式のイメージを表すことばと同じになるはずです。

もし違っていたら、どんな結婚式にしたいかをもう一度思い返してみて。ペーパーアイテムだけが統一されていても、結婚式全体のイメージが統一されていなかったら、それはそれでちぐはぐになってしまうもの。最初に決めた「こんなウエディングにしたい」という思いを叶えるものになっているか、今一度確認しましょう。

実際に結婚準備をはじめてみると、Webでも雑誌でも会場でも、たくさんのウエディングイメージや、トレンド、先輩花嫁の事例を見ることができます。しかも見はじめたらキリがなく、どれもこれもステキに思えてきて、判断基準が曖昧になりがち。初心を忘れてしまうと、ペーパーアイテムだけでなく、ウエディングドレスやブーケを選ぶときにはもっともっと迷ってしまいそう。確固たる"選ぶ目"をもっている人なら心配はないのですが、自信がない人はウエディングアイテムを選ぶときに、必ず「このイメージでいいんだ」と納得してから進んだ方が後悔がありません。そのためにも、理想の結婚式のイメージは具体的なことばに必ずしておくこと。さらにそれを書き留めておき、いつでも見られるようにしておくといいでしょう。ウエディングノートを使うと便利ですね。

2,1のことばに合ったフォント、紙質、色、トーン(色調)、素材、デザインを選ぶ

さぁ、イメージが具体的になったら、それに合ったパーツを選びます。

・フォントを選ぶ

最近ではフリーフォントもたくさんあり、どれを選んでいいか迷ってしまうと思いますが、これもあまり眺めていると違いがわからなくなって、選べなくなってしまうので、直感でこれ!と思うものを選びましょう。決めたらもう、他のものは見ないこと。以下に注意するとさらにGOOD。

◎英字フォント(セリフ体、サンセリフ体)、日本語フォント(明朝体、ゴシック体)それぞれひとつずつ、計4つに絞る。フォントは、たくさん使うとごちゃごちゃして見づらくなるだけ。だから最初から絞っておくと楽ちん。もし追加する場合には、最初に決めたフォントに合うものを選べばOKです。

◎見出しにはゴシック体、本文には明朝体、飾り文字にはセリフ体の手書き風、ナンバーにはセリフ体を太字で・・・など、フォントは用途に応じて使い分けます。まず、選んだフォントを組み合わせて、仮の文章をつくってみましょう。全体のイメージが合っているか?統一感が出ているか?読みやすいか?印象的か?いろんな角度から客観的に確認します。

・色、トーンを選ぶ

とっても重要なポイントが、色。もし、結婚式のテーマカラーが決まっている場合は迷わずその色を選択しましょう。決まっていない場合は、好きな色、季節に合わせた色などから選びます。メインカラーが決まったら、合わせて補色を調べておくといいですね。補色とは、少し専門的な話になりますが、色同士の関係で"互いの色をもっとも目立たせる"役割をもつ、色相環の対面同士の色のこと。アクセントカラーとして使えるので知っておくと便利です。

また、色にはトーン(色調)という表し方もあるのですが、色と合わせてそれも決めておきましょう。トーンには無彩色(5種)、低彩度(4種)、中彩度(4種)、高彩度(3種)、純色(1種)があり、それぞれ、与えるイメージが決まっているので、ペーパーアイテムのイメージと合うものを選べば間違いなし。意外にも相性があるものなので、色とトーンが決まったらフォントとも合わせてみて、全体のイメージが合っているか再度確認を。

・紙、その他の素材を選ぶ

さらにペーパーアイテムなので、その名の通り、紙を選びます。紙にもたくさんの種類があるので、これまた悩ましいところなのですが、一般的な紙であれば文具店や画材店にひととおりあるので、実際に見て、触ってみるのもいいでしょう。同じ紙でも厚さによって手ざわりが異なったり、インクのノリが変わったり、また同じ色でも紙によって見え方が違ったりするので、Webサイトだけで判断するのは避けた方がいいでしょう。外注業者のなかにはサンプルを送ってくれるところもあるので、それもぜひ活用して。

その他にも、リボンやひも、その他必要となる素材についても、イメージに合ったものを選びます。「ナチュラルな」イメージならアンティークレースのリボンに麻紐が合いますし、「モダンな」イメージならアイアンを取り入れてもいいですね。

・デザインを選ぶ

また、先にデザインを選んでおくのもひとつの方法。最近ではフォントだけでなくデザインパターンのフリー素材もたくさんあるので、イメージに合ったものがあれば、それを利用するのもアリ。外注する場合には、あらかじめ決められたデザインパターンから選ぶと自動的にフォントや紙が決まる、というスタイルもあるので、それなら楽ちんですね。自分で手作りするにしても、オーダーするにしても、骨となるイメージに基づいて決めたパーツを組み合わせるので、ブレずに仕上げることができるでしょう。ここで大切なのは、フォントの使い方。招待状なら招待状、メニュー表ならメニュー表と、ひとつのキャンバスに使うフォントは2種類まで、文字サイズは3種類までにするとスッキリと見やすいデザインになります。

オリジナルの招待状を作るなら忘れちゃいけない常識ポイント

オリジナルのペーパーアイテムを作るのに便利なグッズやテンプレートが手軽に手に入るようになったことで、ペーパーアイテムを手作りする人も珍しくはありません。とはいえ、結婚式は改まった慶事の場なので、普通のDIYと同じように作ってはダメ。少なくとも以下の点には気をつけ、失礼のないように勧めましょう。

・忌み言葉を使わない

おめでたい席では縁起が悪いとされる忌み言葉。ふたりの結婚が決まったら、結婚式が終わるまでこの言葉は封印!するくらいの気持ちで気をつけたいですね。具体的な忌み言葉はこちらをチェック!

→https://wedding.gnavi.co.jp/howto/42502/

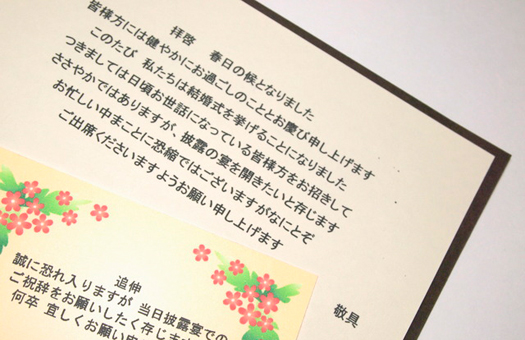

・句読点を使わない

句読点の使用は、区切りや終わりがある、ということを連想させるため結婚式にはNG。改行やスペースを使うことで読みやすくなるように工夫しましょう。

・名前を折り目に被らないようにする

席次表を作るとき、ゲストの名前に折り目が重なってしまうのはとても失礼なこと。ゲストが多い場合は、観音開きや六つ折りなど折り目が多いデザインは避けたほうがいいでしょう。

・右開き(右綴じ)にする

日本では昔から慶事は右開き、弔事は左開きという習慣があります。混同されがちですが、右開きとは「表紙を表にした際に右側が綴じられているもの」のこと。読み進める際にページを右に開いていく形のものです。視線が左に向かって進むため、縦書き(日本語)の書物に使われることが多いです。反対に左開きでは視線が右に向かって進むため、横書き(英語)などで使われることが多いですね。現在では気にする人も少なくなりましたが、特に和を意識して日本語を多用するペーパーアイテムについては右開きにしておくと安心。間違えないようにしてくださいね。

要注意!厚みと重さで変わる郵便切手代

ペーパーアイテム、特に招待状をオリジナルで作成する際にもうひとつ注意しなくてはならないのが、サイズと重さについて。2017年11月現在、第一種郵便物のサイズと重さは以下のように決められています。

定形郵便物→50g以内。最大縦23.5cm、横12cm、厚さ1cm。最小縦14cm横9cm。

最大はもちろん、最小サイズもあることに要注意。これ以外のサイズや重さの郵便物は定形外郵便物になります。定形外郵便物も重さやサイズによって料金が異なるので、自分で調べておくのも大切ですが、まず制作の前にサイズを確認しておくことと、出来上がったら仕上がり1組を郵便局に持参して、実際に計り、料金を調べてもらうといいでしょう。

また、2017年6月1日の料金改定により、通常はがきが52円→62円に。返信用のはがきに貼る切手の料金を間違えないようにしましょう。

招待状に使いたい!風景印ってなに?

招待状を送る際の封筒に貼る切手にこだわりたい!という方にぜひ知っておいてほしいのが、風景印。

慶事用の切手は、料金によってそれぞれ1つのデザインしかありません。もちろん、特殊切手のなかにも「グリーティング」や「おもてなしの花シリーズ」など、招待状に使えるデザインはたくさんあります。それを使うのももちろんステキですが、より「世界でひとつの招待状」を演出できるのが、風景印。

これは、全国の郵便局の窓口で直接押してもらえる記念印(消印)のこと。その土地を象徴する風景や名所旧跡にちなんだ図柄が描かれていて、直接、その風景印が配備されている郵便局に持参して押印してもらう方法と、郵便によって依頼し、返送してもらう方法とがあります。その土地に住んでいても風景印の存在を知らない人も多いので、風景印が配備されている郵便局が近い場合や、里帰り婚の場合にもオススメです。

どの郵便局にどんな風景印が配備されているかは、日本郵政の公式サイトから検索することができます。

記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

ひとすぎ さゆり

生まれも育ちもふじのくに。21世紀を迎えた頃から編集&ライター業に専念。13年目を迎えたウエディング業界をはじめ、ビューティ、グルメ、旅、ライフスタイルなど多彩な情報を発信。その引き出しの多さはちょっとした自慢。

結婚式場を探す

エリアから探す

![【ウエディング用語の基礎知識】大安[たいあん]の結婚式](https://c-wedding.gnst.jp/howto/assets_c/2015/07/9579_m-thumb-75xauto-4711.jpg?2017)